BIMlogが新しくなりました。

シンプルなインターフェースと新機能を搭載してリニューアルです。

お知らせ

【重要】OS X 10.9 Mavericks への対応状況

昨日、OS X 10.9 Mavericks がリリースされました。

A&A取扱製品の対応状況については、こちらをご覧ください。

Architect解説講座

第4回「スラブツール」

4.1.5 厚みと高さの変更

スラブスタイルを使っていない場合は、厚みと高さはデータパレットを使って変更します。

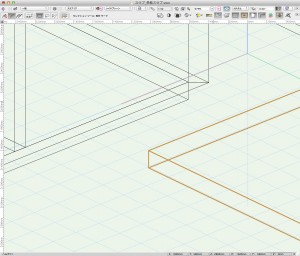

1. 作成した単純スラブを選択します。フライオーバーツールなどで 3D のビューに変更します。

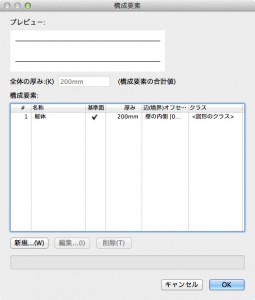

2. データパレットの形状タブにある構成ボタンをクリックします。構成要素ダイアログが表示されます。

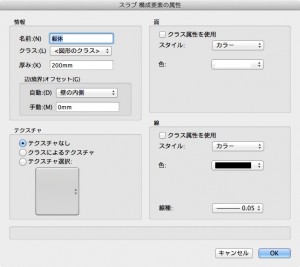

3. 躯体という構成要素を選択し、編集ボタンをクリックします。スラブ 構成要素の属性ダイアログが表示されます。

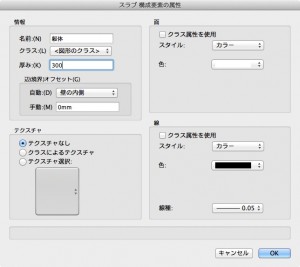

4. 厚みを「300」に変更して、OK ボタンをクリックします。構成要素ダイアログも OK ボタンをクリックして閉じます。スラブの厚みが変更されます。

5. データパレットの Z オフセットに「-100」と入力し、Return キーを押します。スラブが垂直下方向に 100mm 移動します。

Architect解説講座

第3回「壁結合」

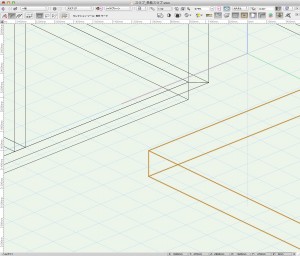

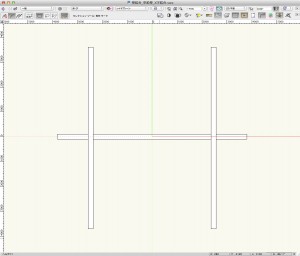

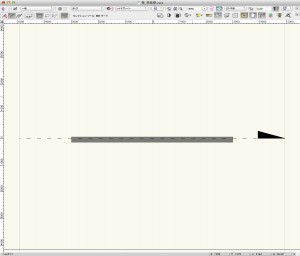

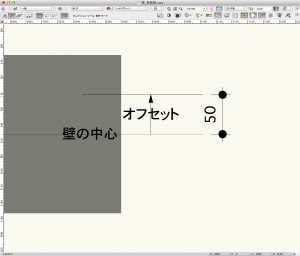

3.1.4 X字結合

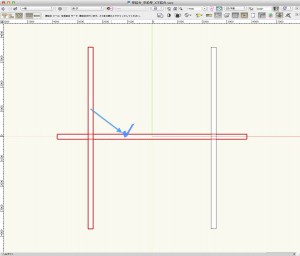

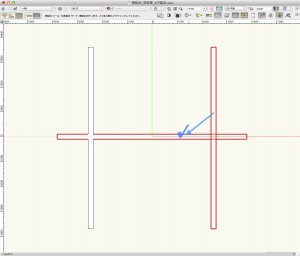

交差した壁を結合する際にX字結合をします。クリックする順番によって、結合後の壁の分割が異なります。

1. 「壁結合_単純壁_X字結合.vwx」を開きます。

2. ツールセットパレットの建物グループに入っている壁結合ツールを選択します。

3. ツールバーのX字結合モードと包絡結合モードを選択します。

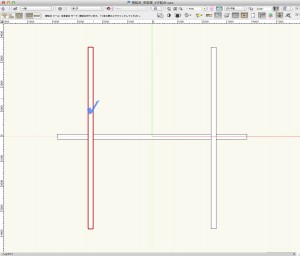

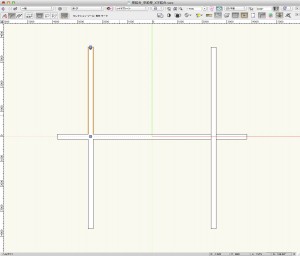

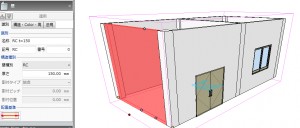

4. 一方の壁にカーソルをあわせます。壁が赤くハイライト表示されたら 1 回目のクリックをします。

5. もう一方の壁にカーソルをあわせ、壁が赤くハイライト表示されたら 2 回目のクリックをします。

6. 壁がX字に包絡結合されます。1 つ目の壁が 2 つ目の壁の境界で分割されます。

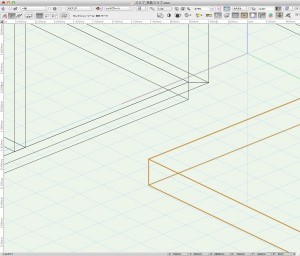

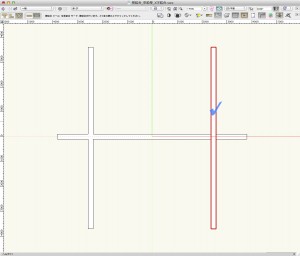

7. ツールバーの突き合わせ結合モードを選択します。

8. 一方の壁にカーソルをあわせます。壁が赤くハイライト表示されたら 1 回目のクリックをします。

9. もう一方の壁にカーソルをあわせ、壁が赤くハイライト表示されたら 2 回目のクリックをします。

10. 1 つ目の壁が 2 つ目の壁の境界で分割され、それぞれ突き合わせ結合されます。

Architect解説講座

第2回「壁ツール」

実践OpenBIM

12. SAVE-建築との連携

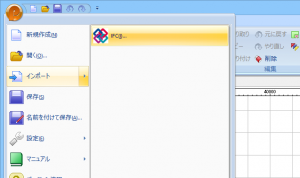

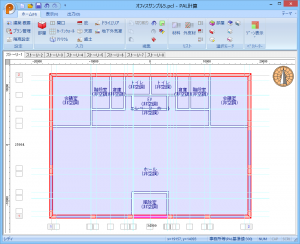

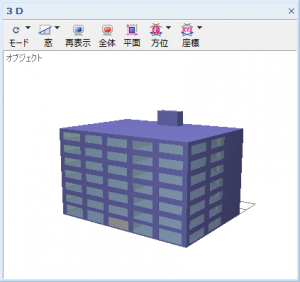

12-2. SAVE-建築でのIFC取込みと、PAL計算

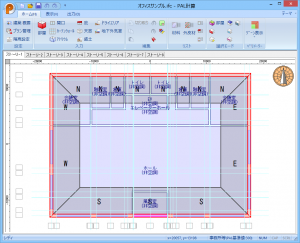

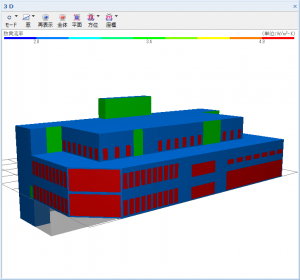

保存したIFCファイルをSAVE-建築で開きます。 [インポート]-[IFC]からIFCファイルをインポートします。

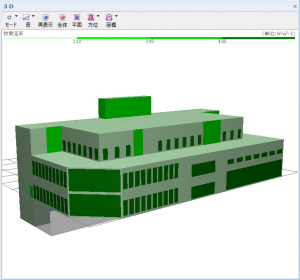

PAL計算の解析モデルとして取り込まれました。

各階のスペースの名称:間取りが正しく連携されています。

IFCファイルのインポートでは、スペースの形状を認識して部屋を生成し、部屋を取り囲む壁、床、屋根を自動生成して、建物全体を形成します。

PAL 計算に必要のない、柱、梁などのオブジェクトは取り込みません。

ペリメーターゾーンは自動的に分割されます。

ここから、PAL計算に必要な属性情報を追加していきます。

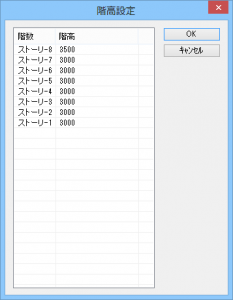

ストーリ名、ストーリの高さを引き継ぎ、階高はSAVE-建築側で自動的に算出されます。

最上階(ストーリ-8)の階高は、上階のフロアレベルがなく、算出できないので、デフォルト値の3500が入ります。

最上階の階高は塔屋の外壁高さにあたりますので、変更しておきます。

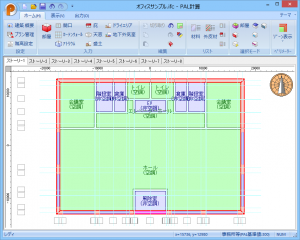

空調をする部屋に空調属性を設定します。

薄緑色が空調室、水色が非空調室です。

Architect解説講座

第1回「ストーリ」

1.2.2 基礎のストーリ作成

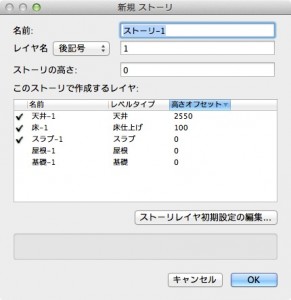

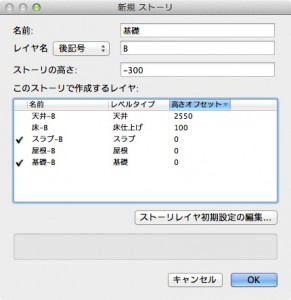

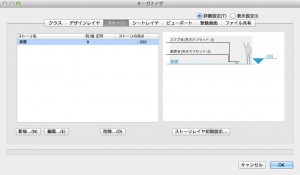

1. オーガナイザダイアログのストーリタブにある新規ボタンをクリックします。新規ストーリダイアログが表示されます。

2. 各種パラメータを以下のように設定し、OK ボタンをクリックします。

- 名前:「基礎」

- レイヤ名:「後記号」「B」

- ストーリの高さ:「-300」

- 作成するレイヤ:「基礎-B」「スラブ-B」

3. 「基礎」という名前のストーリが作成され、オーガナイザダイアログ内の右側にプレビューが表示されます。

4. ストーリ一覧で「基礎」ストーリを選択すると、そのストーリに含まれるレイヤの高さ関係の詳細がプレビューに表示されます。

実践OpenBIM

11. 建築ピボットに聞く

竹口:

開発初期は色々と大変だったのでは。

長谷川:

販売開始直後から環境意識の高いユーザー様に積極的に利用していただき、建設的なご意見をいただきました。 その意見を取り入れ、ユーザー様とともに作り上げることでより良いものになったと思います。

竹口:

顧客志向の開発ですね。

井出:

今も続けていますが、ユーザーさんへ、機能や使い勝手のヒアリングによく行きました。しっかりと意見を頂いたことが、製品開発へフィードバックされています。

長谷川:

それから、啓蒙活動にも力を入れております。 先週も、弊社のユーザー様でなくとも参加いただける、省エネに関する勉強会(省エネ勉強会)を開催いたしました。

弊社の活動や製品が、環境負荷低減に少しでも寄与できればと考えております。

竹口:

今後のBIM連携に関して、感じることは。

村松:

モデリングを行ないながら、意匠デザインの把握と省エネ性能の確認を同時に行なえることが3D(BIM) のメリットだと感じます。

例えば、外皮の熱特性を可視化することで、設計段階で省エネ性能に気がつくことができ、断熱を強化しよう、庇を設置しよう、といった設計フィードバックが可能になります。

長谷川:

現在は一方通行で IFC を受けて解析して、という流れですが、今後は IFC で書き出して、モデラーに返せるような開発をしていきたいです。

竹口:

ありがとうございました。 それでは次回、Vectorworks と SAVE-建築の IFC 連携となりますので、よろしくお願いします。

ミニツール

プラグインアップデート

実践OpenBIM

10. Solibri Model Checkerの紹介

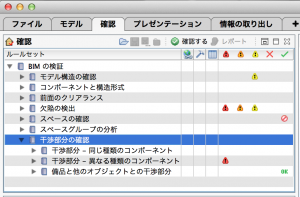

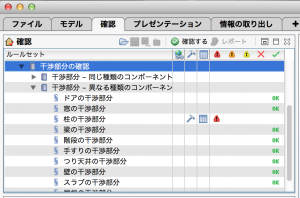

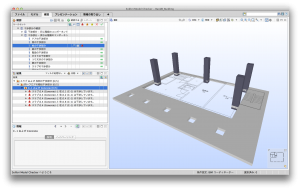

他のルールチェックや、パラメータの説明は別の機会として、SMCの操作に進みます。

『確認する』をチェックすると、すぐさま自動チェックが始まります。

今回のモデルは比較的小さなものなので、数秒〜数十秒でチェックが完了します。

チェック後は、確認のプライオリティ順に、印がつきます。

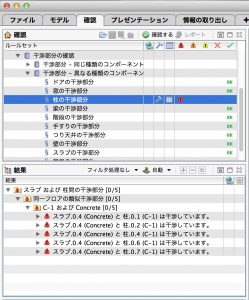

[干渉部分-異なるコンポーネント]を展開すると、[柱の干渉部分]にチェックが付いています。

ここで、柱が何かに干渉してしまっていることが確認できますが、下段の「結果」を見ると、更に詳細な情報を得ることができます。

柱が5本、スラブと干渉していることが確認できます。

こちら、クリックすると干渉個所が隣の「3D」画面に表示されます。

ミニツール

ストーリを表示 プラグイン

Vectorworks Architect 2012から、新たにストーリという機能が追加されました。建物の階を管理する機能ですが、階数が多くなると、特定の階だけを表示する設定が面倒なときがあります。

そこで、表示したいストーリだけを設定できるプラグインを作りました。

Vectorworks

クラウドサービス「Vectorworks Cloud Services」スタート

Vectorworks Service Selectユーザ向け新サービス「Vectorworks Cloud Services」がスタートしました。

“クラウドサービス「Vectorworks Cloud Services」スタート” の続きを読む

お知らせ

イベント参加「大収穫祭 -秋の人- 〜関西から3D・BIMを盛り上げよう〜」

2012年11月10日(土)、BIM LABO・先進三次元研究会主催の『大収穫祭-秋の人(じん)- ~関西から3D・BIMを盛り上げよう~』に協賛出展します。

“イベント参加「大収穫祭 -秋の人- 〜関西から3D・BIMを盛り上げよう〜」” の続きを読む

お知らせ

Solibri Model Checker 日本語版を10月17日に販売開始

実践OpenBIM

9. GLOOBEとのIFC検証

9-5. GLOOBEでの作成手順

9-5-1. 階の作成

新規物件の作成では、まず【階設定】を確認します。

【階設定】ダイアログで地上階・地下階などの階数指定と設計GLの高さ、各階の「階高、SL←→FL高さ、梁天←→SL高さ」を設定します。

階・階高は部材配置時の高さ基準になります。部材が階と関連付けできるので、あとで階高を変更すると部材の高さが追従します。

9-5-2. 部材の配置

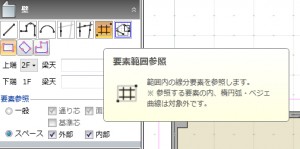

今回は、舗装緑地(地形)、スペース、柱、梁、壁、スラブ、建具(窓・ドア)でモデル作成を行いました。いずれも専用コマンドから作成していきます。

9-5-3. 壁の配置

GLOOBEの専用コマンドは属性を利用した、操作モードが多数用意されています。たとえば、スペース配置後、スペースを囲む領域線を参照して一回の操作で複数の壁を同時に配置することが可能になります。

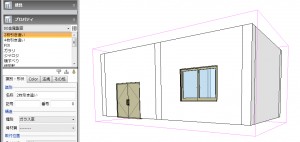

9-5-4. 属性について

Vectorworksなどの他システムにBIMデータ連携を行う場合、属性情報は重要です。

GLOOBEでは基本的な部材属性はプログラムで用意しています。

たとえば、壁の場合、GLOOBEでは、RC、LGS、ALCなどの材質情報が標準で用意されています。これらの情報を正しく設定することで、IFCデータを受け取ったシステムが壁の材質が判断でき、その後の処理が自動化されます。

今回の場合、RCを選択しました。

9-5-5. 建具の形式

建具は、標準形式の2枚引違窓と両開ドアで作成しました。建具作成後、形式を自由に編集することも可能です。