6月18日に提供を開始した「文字列を連結」コマンドですが、

水平方向の場合は、左から順に結合したいとのご要望がありましたので

仕様を追加し、アップデートしました。

こちらからダウンロードし、ご利用ください。

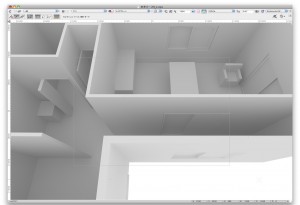

Architect解説講座

第13回「便利なモデリングツール」

13-4. 図形に壁をはめ込む

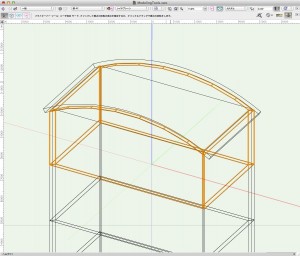

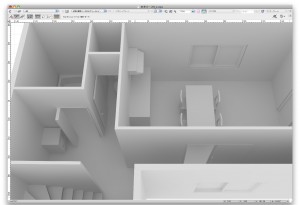

壁オブジェクトは、ピークポイントを追加することで、自由な高さの壁を作成することができます。ただ、複雑な形状に合わせて手作業で合わせていくことは面倒な作業です。ここでは、オブジェクトに合わせて壁の高さを変更するコマンドを試してみましょう。

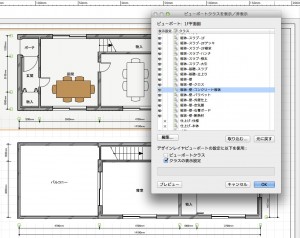

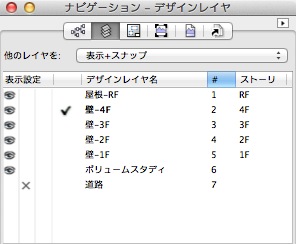

1. アクティブレイヤを「壁-4F」に変更します。

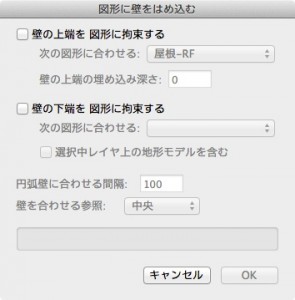

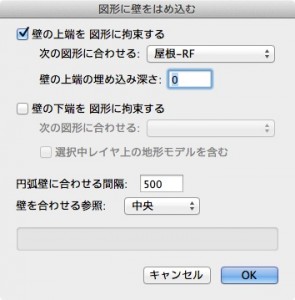

2. レイヤ上の壁をすべて選択し、建築・土木メニュー>図形に壁をはめ込むを選択します図形に壁をはめ込むダイアログが表示されます。

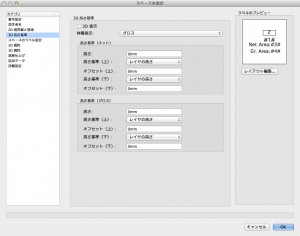

3. 以下のようにパラメータを設定し、OK ボタンをクリックします。

- 壁の上端を図形に拘束する:有効

- 次の図形に合わせる:屋根-RF

- 壁の上端の埋め込み深さ:0

- 壁の下端を図形に拘束する:無効

- 円弧壁に合わせる間隔:500

- 壁を合わせる参照:中央

4. 指定したレイヤの図形に上端が合うように、壁の高さが調整されます。

このコマンドを使うと、複雑な形状の屋根に壁を合わせるのが簡単になります。ここでは上端だけを合わせましたが、下端も有効にすると、壁の上下を3Dモデルに合わせて高さを調整できます。階段状の空間の壁などが簡単に作成できます。

Architect は、Fundamentals よりも楽をしながらモデリングができるツールやコマンドが搭載されています。こういった機能を使うことで、素早く3Dモデルを作成することができます。

ミニツール

文字列を連結 コマンド

DXFやJWWなどの外部ファイルを取り込むと、文字列がバラバラになってしまう場合があります。

このプラグインは、選択した文字列を1つの文字列に連結するコマンドです。連結する際に、改行を含むか含めないかの設定をすることができます。

Architect解説講座

第12回「スペースの作成と集計」

12.4.2 壁選択モード

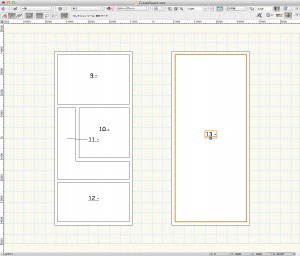

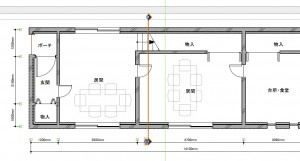

単純な部屋ではなく、区画のように複数の部屋にまたがってスペースを作成したい場合に使います。

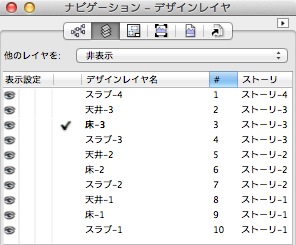

1. アクティブレイヤは「床-3」のまま作業します。

2. ツールセットパレットの建物ツールセットにあるスペースツールを選択します。

3. ツールバーの壁選択モードを選択します。カーソルが手のアイコンに変わります。

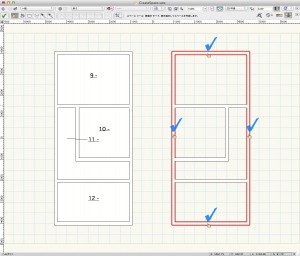

4. スペースを囲む壁を1回ずつクリックし、赤くハイライト表示されるようにします。すでにハイライト表示された壁をもう一度クリックすると選択が解除されます。

5. 指定したい壁をすべてクリックしたら、ツールバーのチェックボタンをクリックするか、キーボードのReturnキーを押します。指定した壁の領域でスペースが作成されます。

Architect解説講座

第11回「スペースの設定」

11.5 3D 高さ基準

3D表示をするかどうか、表示する場合にはどのレベルを基準にして高さを取得するかを設定します。

- 3D表示:3Dビューのときにスペースを3D図形として表示するかどうかを設定します。

- 体積表示:高さの取り方をネットとグロスから選択します。底面形状は、ネットを選ぶと2D境界のネットを基準に、グロスを選ぶと2D境界のグロスを基準とします。

- 高さ基準:ネットとグロスの高さの基準を設定します。壁の高さ設定と同じように、ストーリレベルに連動させるか、手入力で高さを入力します。基本的にネットの高さは天井高を、グロスは階高を設定すると使いやすいと思います。

Vectorworks

2次元ユーザーに贈る、3次元モデルの作成-第3回

■終わりに

さあ、いかがでしたでしょうか?

全くはじめて3次元を使ってみたという方、難しかったですか?

思ったより簡単、でももう少しCGらしくしたいし、内観も作り込みたいなぁ、とお感じでしょうか?

いろいろな感想をお持ちと思います。

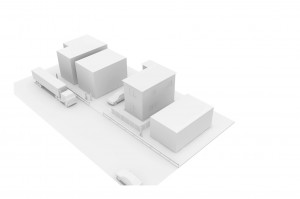

内観も欲しいなあ、という方は白モデルのインテリア配置はそれほど難しくありません。

キッチンカウンターなどは柱状体、階段は板状の柱状体を高さを変えて配置するだけでもいいです。

ベランダに手摺が欲しくなったりしたら、柱状体の組み合わせで作成できます。

挑戦してみてください。基本は今回の連載と同じです。

でも、もっともっと簡単な方法があるんですよ。

それはですね、Vectorworks ArchitectやDesignerには、階段、手摺、キッチン設備、窓、ドアなど、3次元のパーツがたっぷり入ったライブラリが付くからです。

どんなライブラリかは、カタログPDFをダウンロードしてみたり、当社のwebにあるArchitectやDesignerの紹介ページなどを見てみてくださいね。

室内用だけではなく、屋外用のエクステリアもたくさん収録されてますよ。

キッチンテーブルセット、レンジフード、手摺付きの階段やユニットバス、便器、ドラム式洗濯機などのライブラリ素材を使ってレンダリングしたのが下図です。

ガレージには入らないあの車も、実はライブラリに入っていたりします…

Fundamentalsの3次元モデルの作成は簡単です。ぜひお試しください。

この連載で3次元モデルに興味が湧いた、もっといろいろやってみたい、と思った方はこのポータルサイトにある「Architect解説講座」や「BIM実践講座」に挑戦してみてくださいね。

全3回、お付き合いいただきありがとうございました。

お知らせ

テンプレートファイルダウンロードの不具合は復旧いたしました。

昨日より、各種連載記事からテンプレートファイルのダウンロードができない状態となっておりましたが、本日11時45分に復旧いたしました。

ご不便をお掛けいたし、誠に申し訳ございませんでした。

Vectorworks

2次元ユーザーに贈る、3次元モデルの作成-第2回

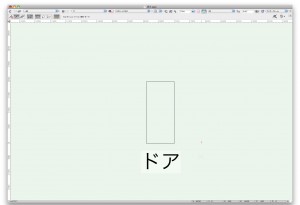

8.ドアシンボルの作成と配置

窓の次はドアを作成します。といっても窓が出来てしまえば手順はほとんど同じ。

最初の四角形が一つなことと、その模様がなしではなくて、白色のまま、ということぐらいです。

四角形ツールでドア用の枠図形を描いて、3次元に変換、シンボルとして登録してから壁に配置します。

幅900mm、高さ1890mmのドアを作成します。

ビューメニュー>ビュー>前を選択します。

ツールパレットの四角形ツールのアイコンをダブルクリックして、生成ダイアログを表示させます。

ドアの大きさである幅900mm、高さ1890mmを入力します。

次に、図形を配置する位置は基準を底辺右隅、座標位置をX=0、Y=0とします。

窓と同じようにドアの下端中央を配置の基準にするのは、後々面倒とならないようにするためのコツです。

OKボタンをクリックすると、画面中央に縦長の四角形が生成されます。

作成四角形を選択して、属性パレットから面の模様を白にします。窓と違い壁に穴を開けるわけではないので透明にはしないでくださいね。

Vectorworks

2次元ユーザーに贈る、3次元モデルの作成-第1回

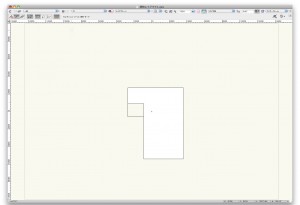

4. 2階を作成

1階の作成とほぼ同じ手順で2階を作成しましょう。

ビューメニュー>ビュー>2D/平面を選んでください。

基礎レイヤで使った多角形をコピーコマンドでコピーします。

2Fレイヤに移動して、編集メニュー>ペースト(同位置)で、配置します。

床部分を作成

ペースとした多角形を1階同様、床にします。

多角形を選択して加工メニュー>変換>3D多角形に変換を選択します。

壁に変換

もう一度編集メニュー>ペースト(同位置)を実行すると、さきほどコピーした多角形が再度配置されます。

※手順の間に別の図形をコピーしてしまった場合には、3D多角形を多角形ツールでトレースしてくださいね。

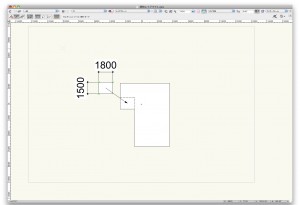

2階は少し編集して、小さいベランダ部分を作成します。

配置した多角形の玄関上部にあたる部分を切り欠きます。ここがベランダ部分になります。

図の部分に横1800mm、縦1500mmの四角形を重ねます。

壁用の多角形と新たに描いた四角形の両方を選択して加工メニュー>切り欠きを選んでください。

切り欠き用の四角形だけを削除すると、ベランダ部分を切り欠かれた多角形になっていますよね。

ベランダの床部分は最初に3D多角形に変換した部分で覆われているので、新たに作成する必要はありませんよ。

壁に変換

では、切り欠きしたレイアウト用の多角形を壁に変換します。

多角形を選択します。

多角形から壁を作成コマンドを実行します。

ダイアログが表示されたら各設定は1階と同じようにします。

多角形の辺を壁の中心にを選択してください。

壁はデフォルトで用意されている150mm厚ということで作成します。

既存の壁スタイルを使用

元図形を削除のチェックボックスのチェックは外しておいてください。このあと屋根を作成するときに使います。

OK ボタンをクリックしてください。

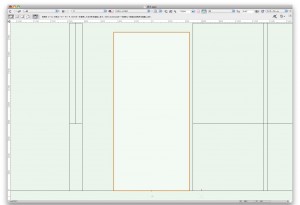

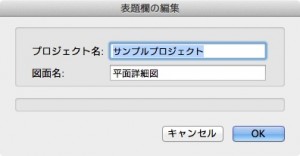

Architect解説講座

第10回「図面枠と表題欄」

お知らせ

【お詫び】本日の連載について

本日、掲載予定だったArchitect解説講座ですが、都合により来週に変更させていただきます。

誠に申し訳ございませんが、何卒、宜しくお願いいたします。

お知らせ

【更新】サーバーメインテナンスのお知らせ【2014/2/28】

【更新】

予定よりも時間がかかってしまいましたが、先ほど、メインテナンスが終了いたしました。ダウンロードリンク切れなどがありましたら、お手数ですが、bim@aanda.co.jpまでご連絡下さい。

本日、17:30よりサーバーメインテナンスを行います。

メインテナンス中はダウンロード機能が停止しますのでご注意ください。

終了時間は18:00を予定しています。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。

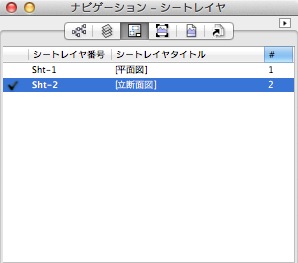

Architect解説講座

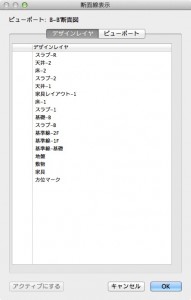

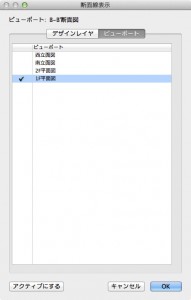

第9回「断面ビューポートの設定」

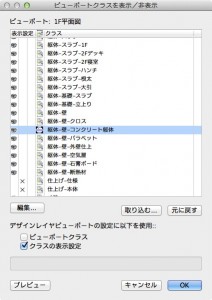

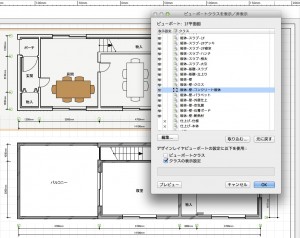

9.3.2 ビューポートに表示

断面線オブジェクトはデザインレイヤだけでなく、ビューポートにも表示させることができます。平面図などで断面位置を表示したい場合などに使います。

1. ナビゲーションパレットで、アクティブレイヤをシートレイヤ「Sht-2 [立断面図]」にします。

2. 断面ビューポート「B-B’断面図」を選択し、データパレットの断面線表示ボタンをクリックします。断面線表示ダイアログが表示されます。

3. ビューポートタブで「1F平面図」にチェックを入れます。

4. アクティブにするボタンをクリックすると、ビューポート「1F平面図」の注釈に入り、断面線オブジェクトが選択された状態になります。

5. 書類ウィンドウ右上のビューポート注釈の編集を出るボタンをクリックすると、シートレイヤに戻ります。

このように、断面ビューポートの各種設定を使うと、クラスや構成要素を使った表示形式を選択できます。また、断面線オブジェクトもデザインレイヤだけでなく、シートレイヤに表示させるなど、自由に表示場所を決めることができます。

Architect解説講座

第8回「ビューポートの設定」

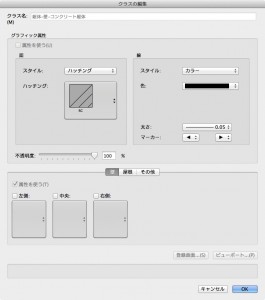

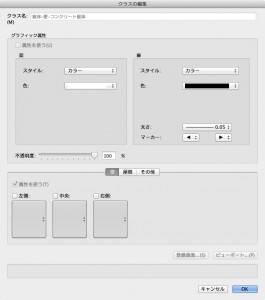

8.3.2 クラスの属性設定

クラス属性の設定は壁の構成要素に対して行ってみます。

1. クラス一覧でクラス「躯体-壁-コンクリート躯体」を選択し、編集ボタンをクリックします。クラスの編集ダイアログが開きます。

2. グラフィック属性とテクスチャ設定を変更することができます。以下のように設定し、OK ボタンをクリックします。

- グラフィック属性

- 面

- スタイル:カラー

- 色:白

- 面

3. クラス一覧のクラス「躯体-壁-コンクリート躯体」のソース列のアイコンが、他のレイヤと異なるものが割り当たります。このビューポート固有のクラス定義を設定したことを表します。

4. プレビューボタンをクリックすると、コンクリート躯体部分のハッチングが白塗りつぶしに変更されます。

5. 元に戻すボタンをクリックすると、クラス属性をもとに戻すことができます。プレビューボタンをクリックすると、もとのコンクリートハッチングに変わります。

6. 一度、OK ボタンをクリックして、ビューポートクラスを表示/非表示ダイアログを閉じます。

ミニツール

よく使う縮尺 コマンド

Vectorworks が持っている縮尺設定は固定されたもので、一覧にない場合はカスタム設定として入力する必要があります。

よく使う縮尺コマンドは、1:30 や 1:150 などユーザがよく使う縮尺を登録し、デザインレイヤや、シートレイヤ上のビューポートに適用することができるコマンドです。 “よく使う縮尺 コマンド” の続きを読む

![シートレイヤ「Sht-1 [平面図]」](https://bim.aanda.co.jp/blog/wp-content/uploads/2014/02/svpset9-3-2-5-300x256.jpg)